Ingredia, filiale laitière du groupe coopératif Prospérité Fermière, et Engie Solutions ont conclu un partenariat en 2021 pour la construction et l’exploitation sur 15 ans d’une nouvelle chaufferie biomasse sur le site historique d’Ingredia à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), qui produit des ingrédients laitiers (poudres de lait, protéines et additifs). Le 13 janvier dernier, la première pierre de la chaufferie d’un coût de 12,7 millions d’euros a été posée en présence des représentants d’Ingredia et d’Engie Solutions. Le site bénéficie de 43 % de subvention de l’Ademe dans le cadre du Plan France Relance. Prévue pour entrer en service fin 2023, la chaufferie d’une puissance de 17 MW produira de la chaleur à 85 % issue de biomasse renouvelable. Les trois quarts des 44 000 tonnes de biomasse nécessaires seront récoltées dans un rayon de 100 kilomètres autour du site.

Archives

La plus grande unité de méthanisation du pays

Le 12 janvier dernier, TotalEnergies a mis en service son unité de méthanisation baptisée BioBéarn, qui serait selon le groupe la plus grande à ce jour en service en France. Situé à Mourenx dans le département des Pyrénées-Atlantiques, le site a une capacité de production de 160 GWh, soit l’équivalent de la consommation annuelle moyenne de 32 000 habitants. BioBéarn valorisera 220 000 tonnes de déchets organiques par an, provenant essentiellement d’activités agricoles et de l’industrie agro-alimentaire du territoire. Près de 200 000 tonnes par an de digestat, fertilisant naturel et hygiénisé, seront valorisées en épandage agricole sur des parcelles cultivées dans un rayon de 50 kilomètres autour de l’unité. Cette utilisation permettra une réduction de près de 5 000 tonnes d’engrais chimique. Les premiers mètres cubes de biométhane commencent à être injectés dans le réseau de transport de gaz naturel géré par Téréga.

Quand les renouvelables font baisser la facture

Nos confrères des Échos ont publié jeudi 19 janvier, une tribune collective initiée par Jean-Yves Grandidier, président de Valorem, et signée par 54 acteurs des énergies renouvelables en France. L’objet de ce texte est de rappeler que suite à la flambée des prix de l’énergie ce sont bien les énergies renouvelables qui financent le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement et qui sera prolongé en 2023. « Alors que sur les marchés, les prix de l’électricité ont explosé en un an, les énergies renouvelables ont continué de vendre au même prix, dégageant plus de 38,7 milliards d’euros reversés au budget de l’État sur la période 2022-2023. C’est la contribution des non-émetteurs de gaz à effet de serre pour financer le bouclier tarifaire. Les producteurs amortissent donc la crise énergétique pour la facture des particuliers à hauteur de 75 %, tout en proposant une électricité propre et très compétitive », indique le texte. Mais les signataires vont plus loin en affirmant que « Les industries fossiles, elles, contribuent de manière infime au financement du bouclier tarifaire, les profits étant réalisés hors de France. Pire, les aides de l’Etat sur les carburants sont, in fine, des subventions de ces industries polluantes qui nous enfoncent davantage dans la crise économique, écologique et sociale. » Source : Les Échos.

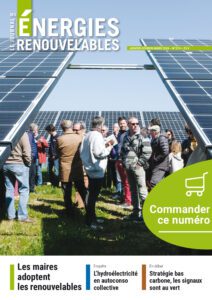

VISITE D’INSTALLATIONS RENOUVELABLES EN CENTRE-VAL DE LOIRE

Du 6 au 17 mars, l’Ademe propose l’Ademe’Tour, un circuit de visite d’une trentaine d’installations renouvelables bénéficiant de différentes technologies de production de chaleur renouvelable en région Centre-Val de Loire. Établissements scolaires, gymnases, mairies, salles de spectacles, hébergements touristiques, bâtiments industriels seront ouverts à la visite pour les professionnels, collectivités et associations.

Stockage d’électricité hydrolienne

La jeune entreprise quimpéroise Entech, spécialisée dans le développement des énergies renouvelables et des solutions de stockage, a reçu une commande d’Engie Laborelec pour un système de stockage par batterie destiné au Centre européen des énergies marines (Emec) de l’Île d’Eday, située dans l’archipel des Orcades au nord de l’Écosse. Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet Forward2030, financé par le fond public européen Horizon 2020 et porté par un consortium dirigé par Orbital Power. Ce dernier, concepteur de turbines hydroliennes, souhaite coupler ces batteries lithium-ion de 1,2 MW, pour 1,5 MWh de capacité de stockage, avec son hydrolienne de 2 MW Orbital O2 afin de démontrer la viabilité technique et économique de cette association en vue d’un déploiement à plus grande échelle. « L’installation du système de stockage d’Entech nous permettra d’utiliser le site Emec des Orcades comme un laboratoire d’essai en environnement réel, ce qui va nous amener à approfondir d’autres éléments du projet et répondre à l’avenir aux besoins des projets commerciaux offshore à grande échelle », explique Fiona Buckley, chef de projet d’Engie Laborelec.

Brest Métropole étend son réseau de chaleur

Brest Métropole annonce l’extension sur son réseau de chaleur urbaine pour 2023 qui s’ajoute au réseau actuel, long de 55 kilomètres et alimenté à 90 % par l’incinérateur de déchets de la ville de Brest. Deux extensions sont prévues, dont une en centre-ville dans le secteur Algésiras/Clemenceau pour desservir en eau chaude sanitaire et chauffage des établissements publics comme le centre des Finances publiques, le groupe scolaire Simone Veil, la maison des syndicats et la CAF. La deuxième extension concerne le secteur Valy Hir/Emille Rousse, quartier ouest de la ville. Le réseau alimentera notamment la future résidence pour seniors Émile Rousse, qui est en cours de construction. Ces travaux doivent être menés début 2023, et s’achever en juin. En parallèle, le chantier du futur réseau de chaleur du Technopôle a lui-aussi démarré le 9 janvier, pour une durée estimée à plus de six mois. À l’automne, les grandes écoles et autres instituts de recherche tels que l’Ifremer seront ainsi reliés à ce réseau indépendant, alimenté par une nouvelle chaufferie biomasse

Boris Ravignon, nommé président-directeur général de l’Ademe

Le 22 décembre dernier, le Conseil des ministres a nommé Boris Ravignon, président-directeur général de l’Ademe. Il succède ainsi à Arnaud Leroy. Diplômé de l’ENA en 2002, il débute sa carrière en tant qu’inspecteur des finances. Il rejoint en 2008 le cabinet du Président de la République où il est en charge du développement durable, des transports et de l’aménagement du territoire et participe au Grenelle de l’Environnement. Il est élu, en 2014, maire de Charleville-Mézières et devient également président d’Ardenne Métropole. Il a été réélu en 2020. En juillet 2021, il est élu Vice-Président de la Région Grand Est, chargé de l’économie, de la commande publique et des fonds européens, mandat dont il démissionnera début 2023 suite à sa nomination en tant que Président de l’Ademe.

Nouveau poste d’injection en Gironde

Teréga, gestionnaire du transport de gaz sur l’ensemble du Sud-Ouest de la France et la société de projet de méthanisation AgriEnergie annoncent la mise en service d’un nouveau poste d’injection de biométhane sur la commune d’Auros en Gironde. AgriEnergie, société créée en 2019, est le fruit de la volonté commune de neuf agriculteurs girondins de s’allier afin de diversifier leurs activités au-delà de leurs exploitations agricoles. De l’étude de faisabilité jusqu’au raccordement du méthaniseur à son réseau de transport, Teréga a accompagné AgriEnergie pour la mise en œuvre de l’unité de méthanisation construite sur un ancien site de Teréga à Auros. Le méthaniseur, d’un débit d’injection de 100 Nm3/h, a été raccordé au réseau à la fin du mois d’octobre 2022. Initialement conçu pour accueillir des effluents d’élevage, des résidus de culture ou encore des CIVE (cultures intermédiaires à valorisation énergétique), il va aussi prochainement valoriser les biodéchets alimentaires des collectivités locales (hôpitaux, cantines scolaires, restauration collective) et des restaurants du territoire.

Val d’Isère passe au HVO

Depuis le 10 décembre dernier, à l’occasion du lancement de la saison de ski, l’ensemble des dameuses de la station de Val d’Isère sont passées au carburant HVO (Hydrotreated Vegetable Oil – huile végétale hydrotraitée). Élaboré à partir de déchets de graisses et d’huiles végétales usagées (sans huile de palme), ce substitut au diesel réduit les émissions de CO2 de 90 % et celles de particules fines de 65 %. Par ailleurs, après des essais concluants menés l’hiver dernier à Val d’Isère et à Tignes, deux navettes du réseau de transport en commun gratuit de la station sont désormais électriques. Les bus non-électriques ont quant à eux adopté dès cet hiver le biocarburant de synthèse HVO, à l’image des dameuses. D’ici à 2025, la station ambitionne de passer à l’électrique l’ensemble de sa flotte, soit une quinzaine de bus.

Méthanol de synthèse pour le transport maritime

Ørsted a annoncé le 20 décembre la décision finale d’investissement pour son projet FlagshipONE, sa première installation de production d’e-méthanol située à Örnsköldsvik au nord de la Suède. Elle fait suite au rachat de 55 % des parts à son partenaire Liquid Wind AB, initiateur du projet. Le transport maritime longue distance est en effet l’un des plus compliqué à décarboner en raison de la densité énergétique contrainte de ses carburants. Le méthanol synthétique produit à partir d’hydrogène vert – issue de l’électrolyse de l’eau grâce à l’électricité renouvelable – et de carbone est aujourd’hui l’une des principales alternatives aux carburants fossiles pour décarboner le transport maritime, estime l’énergéticien danois. L’unité de production FlagshipONE devrait fournir dès 2025 près de 50 000 tonnes d’e-méthanol par an à l’industrie du transport maritime, qui représente aujourd’hui environ 3 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Sa construction débutera au printemps 2023 près de la centrale électrique à cogénération Hörneborgsverket à Örnsköldsvik, et dont le CO2 émis sera utilisé pour produire cet e-méthanol.